遺産分割協議書が必要な相続のケースとは?作成の流れや必要な書類を解説

「遺産分割協議書って必要?」「手続きの流れや費用を知りたい」とお悩みではありませんか?遺産分割協議書の作成が必要とわかっていても、相続に関する手続きは人生で何度も経験するものではないため、どのように進めれば良いか迷う方も多いでしょう。

本記事では、遺産分割協議書の基本的な役割や必要性、具体的な作成手順について詳しく解説します。遺産分割協議書について理解し、スムーズな相続手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書とは相続方法を話し合ってまとめた書類のこと

遺産分割協議書とは、亡くなった人の財産をどのように分けるかを決めた合意内容を記録した書類のことです。相続人全員が話し合った後、分配方法に合意してから作成します。

遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きが行われるため、遺産分割協議書の作成は不要です。しかし、遺言書がない場合や遺言書の内容に不備がある場合は、どの財産を誰がどれだけ相続するのかを、相続人同士で話し合って決めなければなりません。

遺産分割協議書がないと、財産の名義変更や預金引き出しができなくなる可能性や、相続人同士のトラブルの発生につながることがあります。

遺産分割協議書が必要な理由

遺産分割協議書が必要な理由は、相続手続きをスムーズに進めるためです。

遺産分割協議書を作成することで、相続の内容に全員が同意していると法的に証明され、後々のトラブルを防ぎます。また、金融機関での預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行う際、遺産分割協議書が必要となる場合があります。

遺産分割協議書を作成しない場合、後になって相続人の一部が「分割内容に納得していない」と主張し、争いに発展する可能性もあるのです。文書で合意内容を明確に残しておくことで、こうしたリスクを軽減できます。

なお、遺産分割協議書を作成する際には、すべての法定相続人を特定する必要があります。そのため、亡くなった人が認知した子や前配偶者とのあいだの子など、一般に知られていない相続人がいる場合も発見可能です。

遺産分割協議書の作成が必要なケース

遺産分割協議書は、以下のケースで必要となります。

- 遺言書がない場合

- 遺言書に不備がある場合

以下で詳しく見てみましょう。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、相続人同士で話し合い、遺産の分け方を決める必要があります。一般的には、各相続人の相続割合を法律で定めた「法定相続分」に基づいて分割方法を決めることが多いです。

法定相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。これは、相続人全員の合意を証明する書類が不要であるためです。

ただし、不動産や預貯金の手続きの際に、銀行や法務局などが証拠書類を求める場合もあります。具体的な手続き内容は金融機関や法務局ごとに異なるため、事前に必要書類を確認することが重要です。

遺言書に不備がある場合

遺言書が存在していても、その内容に不備がある場合は、遺産分割協議書の作成が必要となることがあります。これは、遺言者の意思が記されていたとしても、法的に有効性を持たない場合には、遺言書に基づいて遺産を分配できないためです。

また、遺言書の記載があいまいで、「財産を均等に分ける」や「家を息子に残す」などのように具体的な指定がない場合も同様です。このような場合、相続人間で「どの財産を誰が相続するのか」といった解釈の違いが生じる可能性もあるため、遺産分割協議書で分割内容を明確にしておく必要があります。

遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書の作成方法は以下のとおりです。

- 法定相続人を確定する

- 財産を調査する

- 財産目録を作成する

- 遺産分割協議書を作成する

それぞれの詳しい内容を見てみましょう。

1. 法定相続人を確定する

遺産分割協議書の作成において、最初にやるべきことは法定相続人の確定です。具体的には、以下の確認作業が含まれます。

- 相続の順位を確認する

- 相続の割合を確認する

法定相続人を確定するには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を確認します。特に、離婚や再婚、養子縁組している場合は法定相続人が複雑になるため、戸籍謄本の徹底的な調査が必要です。

また、相続放棄している人は法律上相続権がなくなるため、法定相続人には含まれません。

相続の順位を確認する

相続の順位とは、被相続人の財産を誰が相続できるのか、その順番を定めたものです。法定相続には明確な順位があり、優先されるのはより近い親族からです。なお、被相続人の配偶者は、常に相続権を持ちます。

第一順位は子(直系卑属)です。子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続します。代襲相続とは、相続人となるはずの人が亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続の権利を失ったりしている場合に、その子が代わりに相続する制度のことです。

第二順位は親や祖父母(直系尊属)です。第一順位の相続人がいない場合に限り、相続権が発生します。

第三順位は兄弟姉妹です。第一順位、第二順位の相続人がいない場合に相続します。兄弟姉妹が亡くなっている場合に相続するのは、甥や姪です。

なお、相続人が複数いる場合は、原則として均等分割されます。

相続の割合を確認する

法定相続分は、民法によって定められています。遺産分割協議では必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、目安を知っておくと、スムーズな話し合いが可能になります。

配偶者がいる場合の相続分は以下のとおりです。

| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |

| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2を均等に分ける |

| 配偶者と直系尊属(親など) | 2/3 | 尊属全員で1/3を均等に分ける |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4を均等に分ける |

2. 財産を調査する

法定相続人が確定したら、財産を調査します。調査では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調べることが重要です。

主な財産の種類は以下のとおりです。

| 財産の種類 | |

| プラスの財産 | ・現金 ・預貯金 ・土地、建物など不動産 ・株式や債券などの有価証券 ・売掛金 ・美術品、宝石類 ・自動車、船舶、バイク ・ゴルフ会員権 ・特許権、商標権、著作権などの知的財産権 |

| マイナスの財産 | ・借入金 ・未払金 ・保証債務 ・ローンなど |

財産が多岐にわたる場合は、手続きが複雑となるため、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

3. 財産目録を作成する

財産を調査した後は、財産目録を作成します。財産目録とは、被相続人が残したすべての財産を一覧にしたものです。プラスとマイナスの財産の統計が一目でわかるようになり、後の手続きをスムーズに進めるために重要な役割を果たす資料となります。

特に、相続税の正確な計算のためには、すべての財産を一覧にした財産目録が必要です。ただし、相続財産が基礎控除以下の場合など、ケースによっては財産目録の作成が不要な場合もあります。

4. 遺産分割協議書を作成する

財産目録が用意できたら、分割内容を話し合い、遺産分割協議書を作成します。これまでの確認や調査内容を踏まえて、誰がどれだけ相続するかを明文化します。

遺産分割協議書の作成には、法定相続人全員の参加が必要です。ただし、遠方に住んでいる人がいる場合は、電話やメールで連絡を取りながら進める方法でも問題ありません。重要なのは、全員で合意することです。なお、相続放棄した人は参加しなくても構いません。

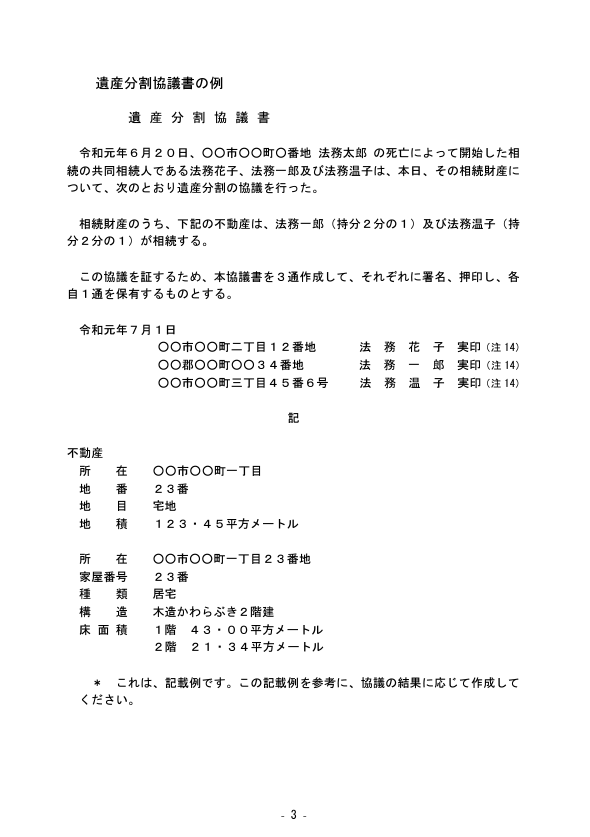

遺産分割協議書を記載するポイントは、以下のとおりです。

- タイトルは「遺産分割協議書」と記載

- 被相続人の情報(死亡日も入れる)を明記

- 相続財産の具体的な内容を記載

- 相続人全員の名前・住所と実印を押印

書類はパソコンやワープロで作成しても、問題ありません。

上記の記載例は法務局のホームページでも公開しているので、参考にしてみてください。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書の作成では、さまざまな書類が必要となります。主に必要となる書類と、費用を以下で紹介します。

| 必要となる書類 | 費用 |

| 被相続人が生まれてからなくなるまでのすべての戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本) | 1通750円程度 |

| 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 1通400円程度 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 1通750円程度 |

| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 1通300円程度 |

| 預貯金通帳や残高証明書 | 1通500円程度 |

| 登記簿謄本(不動産の全部事項証明書) | ・オンラインで請求して証明書を郵送で受け取る場合は500円 ・法務局の窓口で申請する場合600円 ・オンラインで請求して証明書を法務局で受け取る場合は480円 |

| 財産一覧表 | 自分で作成(専門家に依頼する場合は別途費用が必要) |

| 財産目録 | 自分で作成(専門家に依頼する場合は別途費用が必要) |

書類の取得費用は、自治体や金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

遺産分割協議書を使用する主な相続手続き

遺産分割協議書を使用する主な相続手続きは、以下のとおりです。

- 不動産の相続登記

- 預貯金の名義変更

- 有価証券等の名義変更

- 相続税の申告

- 自動車の名義変更

それぞれの手続きについて詳しく見てみましょう。

不動産の相続登記

相続登記は、故人が所有していた不動産を相続人名義に変更する手続きで、2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続したことを知った日から、3年以内に登記の申請が必要です。

相続登記を行わないと、相続人がその不動産を所有していることが証明できなくなり、他の相続人とのあいだで争いが生じる可能性もあります。また、申請期限を過ぎると10万円以下の範囲内で過料が発生する場合もあるので、早めに手続きをすませましょう。

預貯金の名義変更

相続が開始したら、速やかに銀行へ連絡しましょう。相続手続きが終わるまで口座は凍結され、原則として預金の引き出しや振込ができなくなります。

遺産分割協議書等の必要書類をそろえたら、預貯金がある金融機関に名義変更を申請します。金融機関によって手続きの方法や必要書類が異なる場合があるため、事前に問い合わせて確認してください。なお、手続きするのは預貯金を相続する人だけで構いません。

申請書を提出すると、金融機関は内容を確認したあとに名義変更を行います。名義変更が完了するまでには、数週間を要することがあります。

有価証券等の名義変更

有価証券等の名義変更は、被相続人が有価証券を保有していた場合に必要な手続きです。上場株式と非上場株式によって、変更手続きは異なります。

| 株式 | 手続き |

| 上場株式 | ・名義変更手続きをする ・相続する人が自分の口座を開設し、被相続人の保有していた株式を移行する |

| 非上場株式 | 証券会社に株主名簿の名義変更を請求する |

なお、それぞれ具体的な手順や必要書類は異なるため、詳細は各証券会社に確認することをおすすめします。

相続税の申告

相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月以内に手続きを済ませる必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課されるだけでなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用されなくなる可能性もあります。

必要書類はケースによって異なるので、漏れがないよう注意してください。詳細は、国税庁のホームページで紹介されています。

自動車の名義変更

査定額100万円超の普通自動車を相続する場合や、売却や廃車手続き時には遺産分割協議書が必要となります。自動車の名義変更の手続きは、車の種類によって申請先が異なります。

| 車 | 申請先 |

| 普通自動車 | 車の登録地を管轄する運輸支局 |

| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 |

申請時には、以下の書類を用意しておきましょう。

- 車検証

- 新しく所有する人の車庫証明書

- ナンバープレート

申請先は、運輸局のホームページと軽自動車検査協会のホームページで検索可能です。なお、手数料は合計で5,000円程度かかります。

遺産分割協議書でよくある質問

遺産分割協議書でよくある質問について解説します。

- 遺産分割協議書はどこへ提出する?

- 遺産分割協議書が無効になるケースとは?

- 遺産分割協議書を専門家に依頼した方が良いケースは?

以下で、詳しく解説します。

遺産分割協議書はどこへ提出する?

遺産分割協議書の提出が必要となる代表的なケースは、以下のとおりです。

| 提出する機関 | ケース |

| 法務局 | 不動産の相続登記を行う場合 |

| 銀行、信用金庫など | 預貯金を引き出す場合 |

| 証券会社 | 株式の名義変更を行う場合 |

| 運輸支局 | 自動車の名義変更を行う場合 |

| 税務署 | 相続税の申告を行う場合 |

なお、遺産分割協議書の作成に明確な期限は設けられていませんが、各種相続手続きにはさまざまな期限が定められています。期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。

遺産分割協議が無効になるケースとは?

遺産分割協議書は、次のような場合に無効となる可能性があります。

- 相続人全員が遺産分割協議に参加していない場合

- 署名が偽造だった場合

- 意思能力を欠く者がいた場合

- 特別代理人の選任を怠った場合

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。誰かが欠けた状況で遺産分割協議が行われた場合は、無効となります。また、署名が偽造された場合、無効になるだけでなく、民事・刑事で罪を問われる恐れがあります。

法律上の「意思能力を欠く者」とは、自分自身の行為の意味や結果を理解した判断が難しい人のことです。具体的には認知症や精神疾患のある人、幼児などが挙げられます。

なお、未成年者が相続人である場合や、親権者が代理人として参加できない場合は、特別代理人の選任が必要です。

遺産分割協議書を専門家に依頼した方が良いケースは?

相続人による遺産分割協議書の作成は可能ですが、以下のような状況は、専門家に依頼することをおすすめします。

- 相続内容が複雑で、財産が多岐にわたる場合

- 税金対策したい場合

- 相続人間のトラブルが懸念される場合

以下で、専門家の種類ごとに、依頼が適しているケースを紹介します。

| 専門家 | 適しているケース |

| 行政書士 | ・遺産分割協議書の作成のみを依頼したい ・費用を抑えたい |

| 税理士 | ・相続税が発生する可能性がある ・相続税の節税対策をしたい |

| 司法書士 | ・遺産に不動産が含まれている ・不動産の名義変更手続きが必要 |

| 弁護士 | ・遺産分割で複雑な問題がある ・相続人のあいだで合意が難しい |

遺産分割協議書は相続の窓口におまかせください

遺産分割協議書は、遺言書がない場合や、遺言書の内容に不備がある場合に作成される書類です。多くの相続ケースで必要となりますが、法律の専門知識が求められるため、自分での作成が難しいことも少なくありません。ひな型を使用しても不安がある場合は、専門家に依頼することをおすすめします。遺産分割協議書の作成は、「相続の窓口」におまかせください。相続に特化した行政書士による、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートが強みです。長年の経験と専門知識を活かし、スムーズで円満な遺産分割をお手伝いいたします。相続手続きに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

ARTICLE 記事コンテンツ

-

遺族年金の手続き方法と期限

家族が亡くなった場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受け取ることで、今後の経済的な不安を軽減することにつながります。今回は、遺族年金の手続き方法と手続きの期限について、解説していきたいと思います。遺族年 […]

-

遺留分を考慮した生前対策の方法とは

遺留分とは、一定の相続人に認められた、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。財産を受け渡す側が財産を特定の相続人などに移転させるために、遺留分についてできる対策はどのようなものがあるのでしょうか […]

-

公正証書遺言を作成するメリットと作成手順

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。紛失や偽造の […]

NEWS・COLUMN お知らせ・コラム

-

2025.12.14

生前対策

終活

不動産小口化商品による相続対策は今後どうなる?

税制改正で「見直される」可能性を分かりやすく解説相続対策として注目されてきた「不動産小口化商品」について、最近になって「将来、相続対策として使えなくなるのでは?」「無効になるという噂を聞いた」といった声を耳にすることが増 […]

-

2025.9.25

相続

【相続の基礎知識】流れ・手続き・必要書類を徹底解説

相続とは?相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続の流れ相続開始(被相続人の死亡)遺言書の確認 […]

-

2025.9.25

生前対策

【生前対策の重要性】相続トラブルを防ぐための賢い準備法

生前対策とは?生前対策とは、自分が元気なうちに財産や生活を整理し、死後に備える準備のこと。日本では相続をめぐる「争族」が社会問題化しており、早めの対策が重要です。生前対策のメリット相続税対策贈与や保険を活用することで、相 […]